2025年無料PDF編集ツール比較ランキング

2025年最新の無料PDF編集ツールを徹底比較!PDFelementやAdobe Acrobat Reader DC、iLovePDFなど、使いやすさや機能、安全性に基づいてランキング形式で紹介しています。ビジネスや教育現場でのPDF編集に役立つツールを詳しく解説し、選び方のポイントも解説します。

中小企業向けのPDFセキュリティ対策ガイド。初心者~中級者が、基本の暗号化・アクセス制御からDRM、透かしなど高度な手法、実践事例・ツール紹介まで分かりやすく学べる実践的な記事です。

PDFはビジネス文書の共有に広く使われていますが、その利便性ゆえに適切なセキュリティ対策が無いと情報漏えいや改ざんなどの危険があります。 例えば、パスワードを設定せずに社外へPDFを送付した場合、誤って別の宛先に送信してしまうと第三者に内容を閲覧されたり、ファイルを改ざんされる恐れがあります 。こうした事態が起これば企業の信用失墜や損害賠償にも発展しかねず、経営に大きなダメージとなります 。そのため、PDFのセキュリティ対策は企業にとって非常に重要です。

よくあるリスクの例:

これらのリスクに対処するには、PDF自体に適切なセキュリティ設定を施すことと、取り扱い方法のルールを整備することが不可欠です。

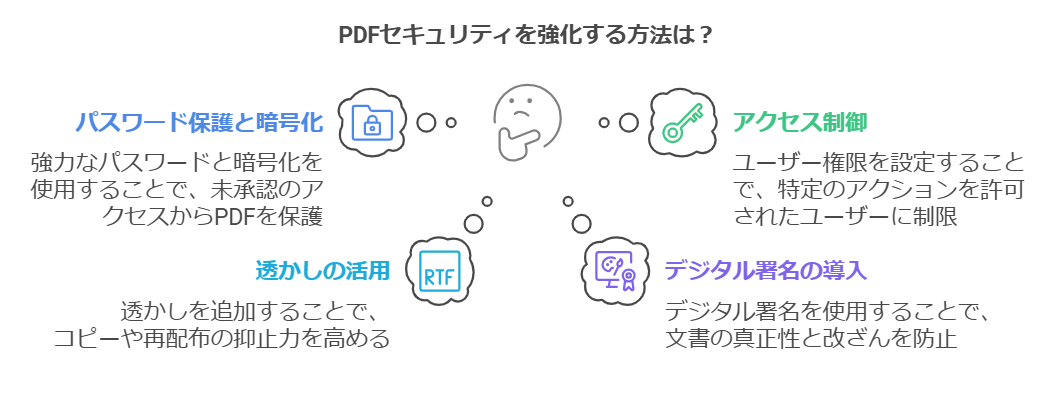

中小企業でも実践しやすい、PDFに施す基本的なセキュリティ対策を紹介します。まずはパスワード設定などの手軽に始められる方法から、段階的に実装していきましょう。

PDFのパスワード保護と暗号化: PDFに強力なパスワードを設定しファイルを暗号化することで、パスワードを知らない人による閲覧を防止できます 。PDFを暗号化するとデータは解読不能な形式に変換され、正しいパスワード(鍵)を入力しない限り内容を読み取れません 。パスワードには英大小文字・数字・記号を組み合わせた推測されにくいものを使用しましょう。

アクセス制御(ユーザー権限の設定): PDF自体に閲覧・編集・印刷などの権限を設定し、許可された操作以外はできないようにします。例えばコピー不可・印刷不可に設定すれば情報の不用意な拡散を防ぎ、編集不可にすれば文書の書き換え(改ざん)を防止できます 。加えて、社内のファイルサーバーやクラウド上でPDFを管理する際もアクセス権限を適切に設定し、必要な人だけが開けるように徹底しましょう。

透かし(ウォーターマーク)の活用: PDFの背景に「社外秘」や「コピー禁止」などの透かし文字を入れておくと、第三者による無断コピーや再配布の抑止に効果的です 。透かしは閲覧に支障がない程度の薄い文字でページ全面に配置し、画面キャプチャや印刷をしても「機密文書」であることが一目で分かるようにします。必要に応じて社名や閲覧者名を含む動的な透かしを入れれば、万一流出した際の追跡にも役立ちます。

デジタル署名の導入: 電子署名(デジタル署名)をPDFに施すことで、その文書が正式な発行者によって作成され、改ざんされていないことを証明できます 。電子署名付きのPDFは受信者側で署名の有効性検証ができ、内容が改変されていれば検知されます。また、署名には発行者の証明書(電子証明書)を用いるため、署名者の身元確認や非改ざん性の担保に優れています。契約書や請求書など改ざん厳禁のPDFには積極的に活用しましょう。

文書の改ざん防止: パスワード設定や編集権限の制限、電子署名の併用によってPDFの改ざん防止効果を高められます。例えば閲覧用パスワード+編集禁止の設定により、受け取り側で内容を書き換えられないようにできます 。さらに電子署名を付与しておけば、もし改ざんが行われても検出可能であり、改ざん抑止力が高まります 。重要なPDFほど複数の対策を組み合わせ、二重三重に改ざんを防ぐ工夫が必要です。

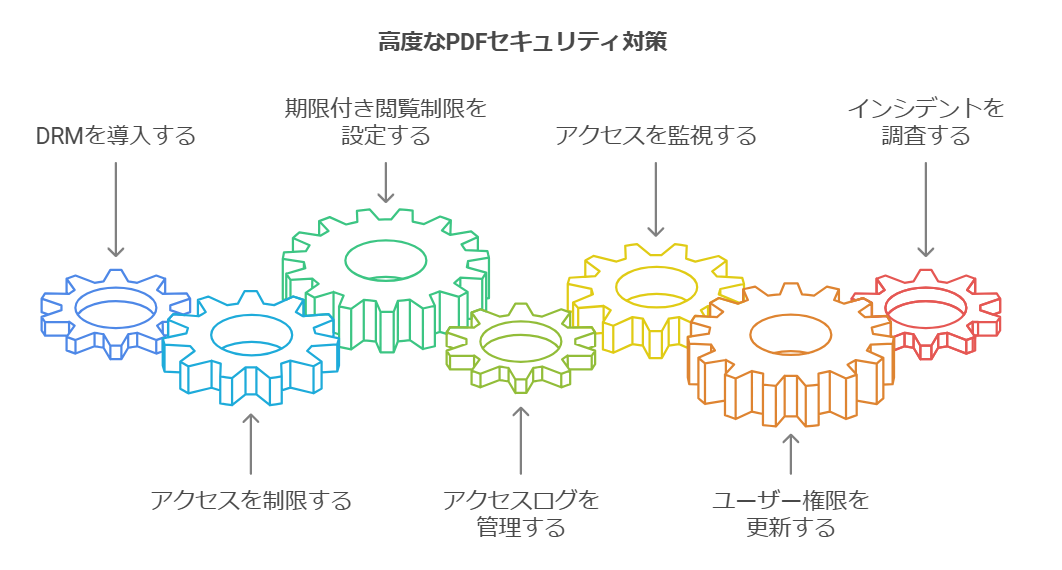

基本対策に加えて、機密性の高いPDFや社外共有が多いケースでは、次のような高度なセキュリティ対策も検討しましょう。

DRM(デジタル著作権管理)の導入: DRMは従来のパスワード保護を超えて、PDFの利用方法を細かく制御できる仕組みです。誰が・いつ・どのデバイスで閲覧できるかをサーバー側で管理し、不正な再配布や転用を強力に防ぎます。たとえば、特定ユーザーの端末からしか開けないようにしたり、閲覧できる期限を設定したり、必要に応じて後から閲覧権限を取り消す(開封不能にする)ことも可能です 。DRMを導入すれば、許可された範囲外ではPDFが開かなくなるため、社外に流出しても悪用されにくくなります。

期限付き閲覧や印刷制限の設定: セキュリティ要件に応じて、PDFに有効期限や印刷制限を設けることも有効です。例えば機密資料は「○日後に自動的に閲覧不可」に設定し、一定期間を過ぎたら開けなくすることで、不要な長期保存や再利用を防げます。また、閲覧は許可するが印刷は不可にしたり、印刷できても回数や解像度に制限をかけたりできます 。これらは主にDRMソリューションや一部のPDF保護ソフトで実現可能で、紙媒体での情報拡散もコントロールする狙いがあります。

ログ管理と監視の重要性: PDFのアクセス記録(ログ)を取得・監視することも忘れてはいけません。誰がいつPDFを開いたか、印刷や変更を試みたかといった操作履歴を残すことで、不審なアクセスや内部からの情報持ち出しを検知できます 。特に社内の機密資料では、閲覧ログを定期的にチェックし、不要になったユーザー権限を削除するなどの運用が重要です。万一インシデントが発生した際も、ログがあれば原因究明や影響範囲の特定がスムーズになります。

PDFセキュリティ対策を実践する際に役立つソフトウェアやサービスを紹介します。それぞれ機能やコストが異なるため、自社の状況に合わせて選定してください。

Adobe Acrobatのセキュリティ機能: 業界標準のAdobe Acrobatでは、PDFへのパスワード設定や権限制御、透かし挿入、電子署名、墨消し(機密箇所のマスキング)など豊富なセキュリティ機能が利用できます。専用ソフトウェアを使うことで複数のセキュリティ対策をまとめて実行でき、直感的な操作で安全なPDFを作成できる利点があります 。特にAcrobat Pro版では「アクションウィザード」により一連のセキュリティ処理を自動化することも可能で、中小企業でも統一したルールを適用しやすくなります。

Nitro PDF、Foxit PhantomPDFなどの代替ソフト: Acrobat以外にも、PDF編集・セキュリティ機能を備えたソフトウェアとしてNitro PDFやFoxit PhantomPDFがあります。これらは比較的低コストで導入でき、パスワードによる暗号化や権限設定、電子署名など必要十分な機能を提供します。 実際、信頼性の高いPDFエディターとしてAdobe AcrobatのほかFoxitやNitroなどが挙げられており、それらを用いて文書を暗号化・保護する企業も多いです 。自社の予算や要求に応じて、適切なツールを選びましょう。

クラウド型ソリューション(OneDrive、Google Drive、Dropboxなど): クラウドストレージサービスを活用することで、PDF自体にセキュリティ設定をする以外にも安全性を高められます。これらのサービスではリンクにパスワードを設定したり、有効期限を設けたり、特定ユーザー(アカウント)だけに閲覧を限定したりできます。例えばOneDriveやGoogle Driveでは社外共有リンクに閲覧期限やダウンロード禁止を付与でき、Dropboxでも共有リンクにパスワード設定が可能です。メール添付ではなくクラウド経由で共有すれば、あとからアクセス権を打ち切ることも容易なため、リモートワーク下での安全なファイル受け渡しに有効です 。

オープンソースや無料ツールの活用: 予算に制約がある場合や一時的な利用には、無料で使えるPDFセキュリティツールも検討しましょう。例えばMicrosoft OfficeはPDF保存時にパスワード設定機能を備えており、追加コストなしで基本的な暗号化が可能です。LibreOfficeなどのオープンソースソフトでもPDF書き出し時にパスワードを設定できます。オンラインサービス(SmallpdfやiLovePDF等)のパスワード設定ツールもありますが、機密文書には社外のオンラインサービス利用は避け、オフラインで動作するツールを使う方が安全です。また、PDFtkやqpdfといったコマンドラインツールを使えば、開発者寄りの知識が必要ですが細かな制御でPDFを暗号化することもできます。自社のポリシーに合った範囲で、こうした無料ツールを上手に活用してください。

ここでは、中小企業で実際に起こり得るシーンを想定し、どのようにPDFセキュリティ対策を適用できるかを紹介します。

ケース1: 取引先とのPDF共有における情報漏えい対策

ある中小企業では、取引先と契約書や設計図などのPDFをメールでやり取りしていました。以前、パスワード無しのPDFを誤送信してしまい、関係のない第三者に機密情報を見られてしまうヒヤリとした経験があります 。この教訓から、現在ではPDFを社外に送る際は必ず開封パスワードを設定し、そのパスワードは電話連絡等別経路で共有しています。併せて、PDFには社名と「社外秘」の透かしを挿入して受け取った相手による再配布を抑止しました。また、重要度の高い契約書類はメールではなくOneDriveの共有リンク経由で提供し、リンク先には取引先担当者のみアクセスできるようにユーザー権限を設定しています。取引完了後には共有リンクを無効化し、不要なPDFデータは削除する運用としたことで、社外への情報漏えいリスクが大幅に低減しました。

ケース2: 社内機密文書の安全な管理とアクセス権限の設定

社内向けの機密資料(経営戦略や人事情報など)をPDFで扱う場合の事例です。ある企業では、社内ネットワーク上の共有フォルダに機密PDFを保管していましたが、過去に権限設定ミスで本来閲覧権限のない社員が機密情報にアクセスできてしまう事故が発生しました。対策として、機密文書用にアクセス制限された専用フォルダを用意し、閲覧を許可された部署長クラスのユーザーのみアクセスできるように設定しました。PDF自体にも編集禁止などの権限を設定し、閲覧者が意図せず内容を変更できないようにしています。さらに、毎月管理者がアクセスログを確認し、権限が適切かレビューするプロセスを導入しました。重要資料には電子署名で改ざん検知機能を持たせ、社内承認フローでも電子署名を活用することで、紙のような捺印なしでも正式文書として信頼性を確保しています。これらの運用により、社内機密PDFが必要な人以外に見られたり改ざんされたりするリスクを最小限に抑えています。

ケース3: 遠隔勤務(リモートワーク)環境での安全なPDF運用

リモートワーク中の従業員が社内のPDF資料を扱うケースです。オフィス外では自宅のネットワークや私用PCを使うことも多く、従来よりセキュリティが脆弱になりがちです 。ある企業では、在宅勤務社員が業務PDFを自宅PCに保存したところ、PCウイルス感染によりそのPDFが流出しかけた incident がありました。この反省から、以下の対策を講じています。まず、社外から社内資料にアクセスする際は必ずVPN接続を経由させ、通信を暗号化して盗聴を防止しました。次に、機密度の高いPDFは原則として社外への持ち出しを禁止し、社内のSharePoint上で閲覧・作業させるようにしました。どうしてもローカル保存が必要な場合は、保存するPDFにパスワードをかけた上で、期限付きで有効なリンクを発行し、期限が切れたら自動的に開けなくなるようにしています。また、リモート環境下ではUSBメモリなどへのコピー制限や画面の覗き見防止フィルターの活用など物理面の対策も啓発しました。定期的にリモート社員向けのセキュリティ研修を行い、フィッシングメール経由の悪意あるPDFファイルを開かないよう指導することで、在宅勤務でもオフィスと同等のセキュリティ水準を維持できるよう努めています。

PDFのセキュリティ対策は一度講じて終わりではなく、継続的な取り組みが重要です。特にパスワード保護だけに頼るのは危険で、悪意ある第三者には解除されてしまう可能性もあるため、複数の対策を組み合わせて多層防御とすることが求められます 。基本対策(パスワード・権限設定・透かし・電子署名)から高度な対策(DRM・ログ監視)まで、扱う情報の機密レベルに応じて適切に実施しましょう。

社内では定期的にセキュリティ教育や訓練を行い、全社員がPDF取扱いのベストプラクティスを理解・遵守できるようにします。また、自社で統一したセキュリティポリシーや手順書を整備し、対策が属人化せず組織的に運用されることが大切です 。専用ソフトの活用により設定の手間を軽減しつつ、社員の意識向上も図って全社的に安全性を高めていきましょう 。

今後の課題として、情報セキュリティのトレンドにも目を配る必要があります。例えばゼロトラストの考え方では、PDFを含むあらゆる社内資産へアクセスする際に常に認証・検証を行い、必要最低限の権限のみ付与することが推奨されています。また、機密データの分類と管理(データ分類ラベリング)を導入し、「社外秘」「社内限用」など文書の機密区分に応じた取り扱いルールを適用する企業も増えています。PDF自体の技術も進化しており、より強力な暗号化方式へのアップデートや、閲覧ログをリアルタイムに収集する仕組みなども登場しています。こうした最新動向をウォッチしながら、自社のPDFセキュリティを定期的に見直していく姿勢が重要です。

最後に、中小企業のIT担当者としては「できるところから段階的に実践する」ことを心がけましょう。まずはパスワード設定など手軽な対策から始め、効果を確認しつつ必要に応じて高度な対策を追加していくのがおすすめです。経営層や利用部門とも連携し、企業風土として情報セキュリティ意識を根付かせることで、PDFを含む電子文書の安全な活用が定着します。継続的な対策強化により、信頼性の高い文書管理と円滑なビジネス運用を両立していきましょう。

楽々フォームメーカーが提供するお役立ち記事

2025年最新の無料PDF編集ツールを徹底比較!PDFelementやAdobe Acrobat Reader DC、iLovePDFなど、使いやすさや機能、安全性に基づいてランキング形式で紹介しています。ビジネスや教育現場でのPDF編集に役立つツールを詳しく解説し、選び方のポイントも解説します。

ビジネスに欠かせない請求書作成を、無料で効率的に行う方法をご紹介します。Misoca、Freee、Jimuuなどの人気ツールの使い方や機能比較、アプリ選びのポイントを詳しく解説。あなたのビジネスに最適な請求書作成方法が見つかります。

スマートフォンでPDFファイルを閲覧・編集するためのおすすめアプリと具体的な手順を紹介。無料で利用できるツールから、編集時の注意点まで網羅的に解説します。外出先やビジネスシーンでも役立つ情報満載です。

PDFの基本操作から便利な機能まで徹底解説!PDFの閲覧・作成・編集、注釈やフォーム作成、セキュリティ設定、圧縮方法など、日常業務で役立つ実用的な活用法を紹介します。効率的にPDFを使いこなして、作業のスピードアップを図りましょう!

社内文書をPDF化することで、印刷コスト削減、業務効率向上、セキュリティ強化が実現。クラウド管理や電子署名、OCR技術を活用した具体的な方法を分かりやすく解説します。

PDF圧縮のメリットや、Adobe Acrobatをはじめとする様々なツールの使い方、オンライン圧縮ツールの活用方法を詳しく解説。初心者向けに圧縮の基本概念や注意点もカバーしています。PDF管理を効率化するためのヒント満載です。

電子署名付きPDFの作成方法とその重要性について、初心者にもわかりやすく解説します。電子署名の仕組みや法的効力、ビジネスでの活用シーンを紹介しながら、主要ツールの比較と具体的な導入手順も詳述。電子署名付きPDFを使うことで業務効率を上げ、セキュリティを強化する方法を理解できます。

PDFフォームを活用した効率的なデータ収集方法を解説する記事です。PDFフォームの基本から、具体的な作成方法、データ管理・活用のコツまで、実用的な内容が満載。教育機関や企業の活用事例も紹介し、デジタル化による業務効率化のヒントを提供します。PDFフォームでデータ収集をスムーズにしたい方に必見のガイドです。

中小企業向けのPDFセキュリティ対策ガイド。初心者~中級者が、基本の暗号化・アクセス制御からDRM、透かしなど高度な手法、実践事例・ツール紹介まで分かりやすく学べる実践的な記事です。

無料でPDFをExcelに変換する方法を、人気オンラインツールの精度比較からデスクトップ無料ソフト、Googleドライブ活用術、手動でのコピペ変換テクニックまで詳しく解説します。制限や注意点も網羅し、安全かつ効率的にPDFの表データをExcel化するためのガイド

PDFを無料でWordに変換する方法を徹底解説。オンラインツール、専用ソフト、ブラウザ拡張機能、Wordの標準機能など各アプローチの特徴と注意点を詳しく紹介し、変換後のレイアウト調整のコツも解説しています。

PDF、JPEG、PNG、DOCXなどのファイル形式の特性と用途について徹底解説。それぞれの形式が持つメリット・デメリット、適切な使用シーンやデータ管理のポイントを紹介します。用途に応じたファイル形式選びで効率的なデータ管理を実現しましょう。

視覚的にわかりやすく魅力的なプレゼンを作るためのデザインの基本を徹底解説。近接・整列・反復・対比の原則を活用し、視線の流れや配色、フォント選びなど、効果的なプレゼンデザインの具体的なコツを学べます。

「楽々フォームメーカー」は、ビズ研とpdfmeが共同で開発したPDF生成ツールです。

高品質なテンプレートで作業を効率化し、貴社業務をスマートに運用。

ご相談いただければ、貴社に合わせた業務改善・システム構築も承ります。